Dr. Aziz Fooladvand. Soziologe und Islamwissenschaftler.

Eine englische Übersetzung dieses Artikels wurde ebenfalls veröffentlicht.

20-07-2025

Die junge Generation im Iran befindet sich im radikalen Wandel – kulturell, politisch und gesellschaftlich. Sie kehrt dem autoritären Wertesystem des religiösen Staates zunehmend den Rücken und geht selbstbewusst neue Wege. In einem Land, das von repressiven Normen und einer strengen theokratischen Ordnung geprägt ist, erhebt sich eine Jugend, die nach Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit strebt.

Diese Bewegung ist nicht laut im klassischen Sinne, aber sie ist mutig, entschlossen und tiefgreifend. Die Jugendlichen im Iran sind – im Sinne des deutschen Philosophen Immanuel Kant – aufgeklärt: Sie haben sich aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ befreit, denken kritisch, hinterfragen bestehende Machtstrukturen und verweigern den Gehorsam gegenüber einer Autorität, die ihnen nicht mehr legitim erscheint.

Eine neue Generation mit klaren Werten

Diese Generation ist demokratisch gesinnt, weltoffen und humanistisch orientiert. Sie glaubt an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, setzt sich für Tierrechte ein und engagiert sich zivilgesellschaftlich – trotz massiver staatlicher Repression. Während das herrschende System auf Unterdrückung, Kontrolle und Konformität setzt, lebt die Jugend Kreativität, Individualität und Freiheit.

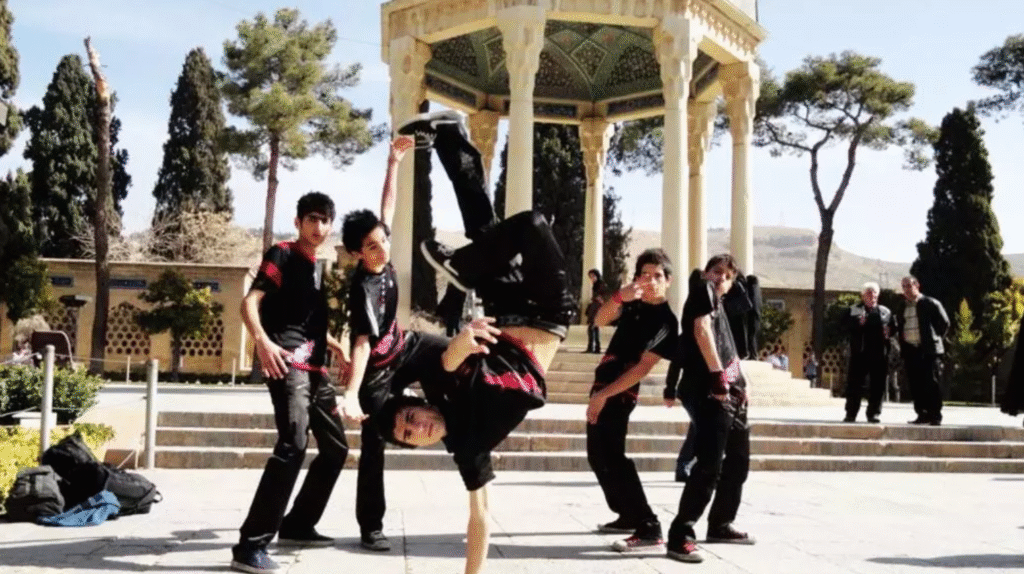

In ihrer Freizeit tanzen sie, hören verbotene Musik, machen heimlich Kunst oder teilen ihre Gedanken über soziale Netzwerke – auch wenn diese offiziell gesperrt sind. Sie finden Wege, Zensur zu umgehen, sich zu vernetzen und ihre Stimmen hörbar zu machen. Nicht selten riskieren sie dafür ihre Freiheit oder gar ihr Leben.

Die Kluft zwischen den Generationen

Zwischen dieser rebellischen Jugend und den Mullahs, den religiösen Machthabern mit engstirnigem Weltbild, tut sich eine tiefe Kluft auf. Es ist nicht nur ein Generationenkonflikt, sondern ein fundamentaler Kampf zwischen zwei Weltanschauungen: Hier ein autoritärer Gottesstaat, der auf Kontrolle, Unterwerfung und religiöse Dogmen setzt – dort eine junge Generation, die sich nach einer offenen, pluralistischen Gesellschaft sehnt.

Mut zur Veränderung

Was diese Jugend auszeichnet, ist ihr Mut. Trotz Überwachung, Einschüchterung und Gewalt steht sie auf für ihre Überzeugungen. Sie verkörpert eine neue Hoffnung – für einen Iran, der sich seiner vielfältigen kulturellen Geschichte besinnt, aber nicht in ihr erstarrt. Für einen Iran, der nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsorientiert denkt.

Diese Jugend ist nicht die passive Hoffnung auf morgen – sie ist der aktive Widerstand im Heute. Ihre Kraft liegt in der Überzeugung, dass Veränderung möglich ist – durch Bildung, durch Zusammenhalt und durch den unerschütterlichen Glauben an die Freiheit.

Der Iran der Zukunft entsteht heute – in den Köpfen, in der Musik, in der Kunst, im digitalen Raum, in den mutigen Stimmen einer jungen, aufrechten Generation.

Kultureller Widerstand im Iran: Die Jugend trotzt den Dogmen der Mullahs

Seit fast fünf Jahrzehnten versucht das iranische Regime mit einem umfassenden religiös-ideologischen Apparat, der Bevölkerung – insbesondere der Jugend – ein festgelegtes Weltbild aufzuzwingen. Tausende von religiösen Institutionen, Printpublikationen, Filme und Bildungsprogramme (von Kindergarten bis zur Hochschulbildung) sowie ein repressiver Sicherheitsapparat dienen dem Ziel, die islamisch-theokratische Ideologie im kollektiven Bewusstsein zu verankern. Doch trotz all dieser Bemühungen zeigt sich heute deutlich: Der Versuch ist gescheitert – vor allem bei der jungen Generation.

Widerstand durch Kultur und Alltag

Der kulturelle Widerstand der iranischen Jugend äußert sich nicht in offenen Revolutionen auf den Straßen allein, sondern subtil und machtvoll im Alltag – in Kleidung, Sprache, Musik, Kunst, digitalen Räumen und selbst in religiösen Riten. Es ist ein stiller, aber tiefgreifender Protest gegen die autoritären Werte der Mullahs, der sich in einem neuen kulturellen Selbstverständnis manifestiert.

Junge Iraner*innen verweigern sich der offiziellen religiösen Sprache und Symbolik. Sie schaffen ihre eigenen Ausdrucksformen – sei es in der Form von Straßenkunst, Tanzvideos auf sozialen Medien, moderner Poesie oder alternativer Musik, die westliche, persische und globale Einflüsse mischt. Diese kulturellen Äußerungen sind nicht bloß Unterhaltung – sie sind politisch, mutig und emanzipatorisch.

Die Trauerzeremonien – ein Wendepunkt

Besonders deutlich wird dieser kulturelle Bruch im Umgang mit Tod und Trauer. Traditionelle Rituale, die jahrzehntelang vom Staat ideologisch aufgeladen wurden, verlieren zunehmend an Bedeutung unter Jugendlichen. Anstelle staatlich inszenierter Märtyrergedenken entstehen neue Formen des kollektiven Trauerns, etwa bei Beerdigungen junger Menschen, die durch Polizeigewalt ums Leben kamen – wie im Fall von Jina Mahsa Amini im Jahr 2022.

Diese Zeremonien sind zu Akten des Widerstands geworden. Es wird gesungen, getanzt, applaudiert – Formen, die im dominanten Ritualwesen bisher nicht vorgesehen waren. Der Tod wird nicht als Opfer für das religiöse System dargestellt, sondern als Folge staatlicher Gewalt und Ausdruck des zivilen Protests. So wandeln sich Trauerfeiern in Manifestationen des politischen Willens und der kulturellen Selbstbehauptung einer Generation, die sich nicht vereinnahmen lässt.

Der Bruch mit der offiziellen Ideologie

Was sich hier zeigt, ist eine tiefe Erosion der ideologischen Macht des Regimes. Der religiöse Diskurs der Machthaber verliert seine Strahlkraft. Die Jugend identifiziert sich nicht mit den staatlich propagierten Märtyrer- und Opfermythen. Sie sucht nach einer Religion der Freiheit – oder wendet sich ganz davon ab. Der Trend zur Säkularisierung ist deutlich spürbar, auch wenn er offiziell nicht anerkannt werden darf.

Diese Entwicklung entzieht dem Regime seine wichtigste ideologische Ressource: die Kontrolle über Sinnstiftung. Junge Menschen schreiben ihre eigenen Narrative, jenseits der staatlichen Dogmen. Die digitale Vernetzung hat ihnen Räume geschaffen, in denen sie ihre Gedanken, Ängste, Hoffnungen und Kritik frei äußern können – trotz aller Zensur und Überwachung.

Eine kulturelle Revolution von innen

Der kulturelle Widerstand der Jugend im Iran ist keine spontane Reaktion – er ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen inneren Reifungsprozesses. Diese Generation ist gebildet, vernetzt, kritisch und historisch bewusst. Sie kennt die Versprechen der islamischen Republik – und sie erkennt deren Realität. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist zu groß, um sie noch hinzunehmen.

Die neue Jugendkultur ist dabei nicht nur gegen etwas – sie ist für etwas: für Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Humanität, Kreativität und ein Leben in Würde. In einem repressiven religiösen System, das keine Abweichung duldet, ist allein dieser kulturelle Eigensinn revolutionär.

Fazit

Der kulturelle Widerstand der Jugend im Iran ist ein stiller, aber mächtiger Aufstand. Er findet in den Köpfen, Herzen und Alltagspraktiken statt – weit entfernt von den Podien der Macht, aber umso wirkungsvoller. Er zeigt, dass autoritäre Systeme zwar Körper kontrollieren können, aber niemals die Sehnsucht nach Freiheit. Diese Generation hat sich längst von der geistigen Vormundschaft der Mullahs gelöst. Ihr kultureller Aufbruch ist ein deutliches Zeichen: Der Iran verändert sich – nicht von oben, sondern von innen.

Iranische Jugend und der Ruf nach Trennung von Staat und Religion: Das Ende der geistlichen Glaubwürdigkeit

Die iranische Jugend durchlebt einen tiefgreifenden Wertewandel – politisch, gesellschaftlich und religiös. Eine zentrale Forderung dieser neuen Generation ist die klare Trennung von Staat und Religion. Die Idee, dass religiöse Überzeugungen Privatsache sind und nicht länger als politisches Machtinstrument dienen dürfen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es ist eine Haltung, die das Fundament der Islamischen Republik erschüttert, denn sie stellt den religiösen Machtanspruch der herrschenden Elite radikal infrage.

Religion als Privatsache: Eine neue Haltung

Für viele junge Iranerinnen und Iraner ist Religion nicht mehr das, was sie früher für ihre Eltern oder Großeltern war – ein Lebensweg, der mit Vertrauen in religiöse Autoritäten verbunden war. Die heutige Jugend will ihre Religion selbst bestimmen, ihre eigenen spirituellen Antworten finden – frei von Dogma, Kontrolle und politischer Indoktrination. Religion soll nicht länger über das öffentliche Leben herrschen, sondern zurück in den persönlichen Bereich treten, wo sie kein Machtmittel mehr darstellt.

Verlust der Glaubwürdigkeit religiöser Institutionen

Die traditionellen religiösen Institutionen haben ihre Glaubwürdigkeit weitgehend verloren. Die einst einflussreiche und respektierte Geistlichkeit – die Rohaniyat – genießt kaum noch Anerkennung. Ihr Ansehen wurde durch jahrzehntelange Verstrickung in Macht, Korruption und Heuchelei nachhaltig beschädigt. Die offizielle Lesart des Islam, wie sie von der Staatsreligion propagiert wird, wirkt heute auf viele Jugendliche rückständig, realitätsfern und moralisch entleert – überlagert von Aberglaube, Magie, leerem Pathos und scheinheiliger Frömmigkeit.

Doppelmoral der Machthaber

Ein zentrales Element der Ablehnung ist die offensichtliche Doppelmoral der religiösen Elite. Während sie Bescheidenheit, Opferbereitschaft und moralische Reinheit predigt, lebt sie selbst in Luxus. Viele hochrangige Mullahs lassen sich in europäischen Privatkliniken behandeln, ihre Kinder studieren an westlichen Universitäten und führen ein Leben im Überfluss – fernab der Realität der iranischen Bevölkerung, die mit Inflation, Arbeitslosigkeit und gesellschaftlicher Repression zu kämpfen hat.

Gleichzeitig sind führende Geistliche tief in gigantische wirtschaftliche Netzwerke eingebunden. Wirtschaftsimperien, mafiöse Strukturen und milliardenschwere Stiftungen (Bonyads) unterstehen direkt oder indirekt den höchsten geistlichen Instanzen. Astronomische Summen werden veruntreut, lukrative Geschäfte werden im Verborgenen gemacht – alles unter dem Deckmantel religiöser Autorität.

Eine wachsame Generation

Doch die Jugend im Iran sieht hin. Sie beobachtet, analysiert und dokumentiert diese Doppelmoral. Im digitalen Raum – trotz aller Zensur – kursieren Beweise, Berichte und Enthüllungen über das Ausmaß der Heuchelei und Korruption. Für viele bedeutet „Geistlicher“ heute nicht mehr spirituelle Führung, sondern Lüge, Machtmissbrauch, Repression und moralischen Bankrott.

Diese Entwicklung hat weitreichende Folgen: Der Islam in seiner offiziellen, staatlich sanktionierten Form hat seinen Rückhalt in weiten Teilen der Bevölkerung verloren – insbesondere bei der jungen Generation. Der spirituelle Raum wird neu definiert – jenseits von Mullahs, Moscheen und Moralpolizei.

Der Ruf nach einem säkularen Staat

Aus dieser Entfremdung erwächst eine klare Forderung: Religion und Staat müssen getrennt werden. Nur ein säkularer Staat – frei von religiösem Machtmissbrauch – kann echte Gerechtigkeit, Freiheit und Würde garantieren. Dies ist kein Aufruf gegen den Glauben selbst, sondern gegen seine Instrumentalisierung durch eine autoritäre Elite.

Fazit

Die iranische Jugend hat den Schleier religiöser Machtrhetorik durchschaut. Sie fordert ein Ende der Heuchelei, der Repression und der geistlichen Monopolstellung. Ihre Vision ist ein freies, gerechtes und säkulares Iran – in dem Glaube eine individuelle Entscheidung ist, nicht ein staatlich verordneter Zwang. In ihrem Streben nach Wahrheit, Transparenz und Würde liegt das Potenzial für eine tiefgreifende gesellschaftliche Erneuerung – von unten, getragen von einer Generation, die nicht länger bereit ist, sich blenden zu lassen.